亡くなった人は四十九日までどうしているのか?

一般的には四十九日で葬儀の祭壇が片付けられて一区切りとなり、遺族は普通の生活に戻ります。

お供え物の表書きが「御霊前」から「御仏前」に変わるのもこの頃です。

以前 浄土真宗の四十九日(中陰)をご紹介しましたが、他の宗派では意味合いが違ってきます。

同じ仏教でも考え方が異なる 四十九日までの死者の行方とは?

死ぬと始まる中有の旅

一般的な仏教宗派では人が亡くなると 死出の旅路がはじまります。

死ぬとまずたどり着く 中有(ちゅうう)という真っ暗闇。死んでから生まれ変わるまでの中間の世界なので中有といいます。

人間は亡くなると魂が不安定な状態になり、これを「中陰(ちゅういん)」や「中有(ちゅうう)」といいます。

中有は次の生に生まれ変わるための期間とされます。また肉体を失った死者は、見えない存在となりこれを「意生身(いしょうしん)」と呼びます。

中有の世界は周りは真っ暗で暗い池の底にいるような状態です。中有の世界では前に進むことはできますが 後ろに進むことはできません。

メモ

この状態のとき 香しか食べられないので「香食(こうじき)」といい中陰の期間中にお線香の煙をたやさないようにして 死者へ食物として届ける風習があります。

死後の世界 越えていかなければならない死出の山

先ほどいた暗い世界からだんだん霧が晴れるように周りが明るくなってきます。

前方に見えるのが死出の山です。死者は死出の山を登って先に進まなければなりません。

死出の山は険しく身を切るような寒さの風が吹き下ろします。そこを死者達は連なって登ります。

死者に草鞋履きの旅装束や六文銭を持たせる風習があるのはこのためです。

死後の世界三途の川

死出の山を越えると見えてくるのがお馴染みの三途の川

死んだ人はこの川を渡らなければなりませんが 生前の行いによって渡り方が異なります。

三途の川渡り方いろいろ

生前の行いがよかったものは橋を渡れます 橋渡し

生前の罪が浅いものは浅瀬を渡ることができます 浅水瀬

罪深いことを重ねてきたものは激しい流れを泳いで渡ります 強深瀬

※三途の川は時代によって設定が異なる箇所が多いです。渡し舟の設定ができたのは16世紀あたりとか

なんとか三途の川を渡り切ってホッとしたのも束の間。奪衣婆(だつえば)に服をはぎ取られ 懸衣翁(けんえおう)に衣領樹という木に服をかけられます。

衣をかけた枝がたわむ程 生前の罪が大きいと判断されます。

さらに旅は続きます

死者が到着する閻魔大王の裁判所

死んでからここまで1週間(ちょうど初七日) 有名な閻魔大王の宮殿に到着します。

宮殿の門前では牛頭、馬頭がお出迎え 死者たちを次々と宮殿内へ押し込みます。

これから衆人環視の中で裁かれるとなると気が気でないでしょう。

※最初に閻魔大王に裁かれるのか?五週目(五七日)に裁かれるのか?は宗派や地方によって異なります。

死後に裁かれる あの世の裁判官一覧

閻魔大王の最初の裁きでいきなり地獄行を言い渡される場合もありますが 通常は七日毎に様々な裁判官からの尋問が行われます。

初七日 不動明王(秦広王)

二七日 釈迦如来(初江王)

三七日 文殊菩薩(宋帝王)

四七日 普賢菩薩(伍官王)

五七日 地蔵菩薩(閻魔王)

六七日 弥勒菩薩(変成王)

七七日 薬師如来(泰山王)

地獄の裁判官といえば有名な閻魔様

生前裁かれる罪と聞いて思い浮かぶのが「殺生」「窃盗」「邪淫」ですが、それが露わにされてしまうのだから たまったもんじゃありません。

死後 七日毎に追善供養のお参りをするのは 遺族が死者のために祈ることによって功徳を送り届けることと 情状酌量を願うことになります。

もっとも厳しい死後35日目 五七日の裁判

一番厳しく審理されると言われるのが、亡くなって35日目(五七日)の閻魔王です。素行の悪さによってはその場で地獄行きもありえるそうです。「ウソをつくと舌を抜かれる」という言葉もここから生まれました。

いちおう一区切り 49日目七七日(満中陰)

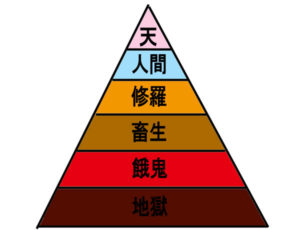

四十九日で死者はどこの世界に生まれるのか決まるといいます。最高裁判所の泰山王のもとで最後の裁きを受けます。

ここで生前の行いと遺族たちの追善供養により来世が決定します。来世が決まれば死後の旅も一区切りです。

49日目に上は天界から下は地獄まで行き先がきまります。

遺族の側では四十九日目で満中陰となり、この日のお勤めは親戚縁者を呼んで特に丁重にお参りします。

死者が仏さまの国へ迎え入れられた?ことを感謝する法要です。本位牌やお仏壇は四十九日までに用意し開眼法要(供養)を行いましょう。納骨もこの時に行われることも多いようです。

死後まだまだ裁判が続く場合も

通常四十九日で行き先が決まりますが、中には地獄行きの当落線上にいて結審しないような人たちもいます。そこで慈悲深い仏さまは再審を行います。

ただしこの裁判は今まで行ってきた四十九日間よりも長く続けられます。百か日、一周忌、三回忌(実質二年目)までに結審するそうです。

※すでに仏さまの国に生まれた方にとっては年忌法要は裁判のための法要ではありません。

亡くなると同時に阿弥陀仏に救い取られて浄土に生まれるという考え方の浄土真宗とはかなり考え方に違いがあるのがわかります。